【対談】CTOの豊濱さんに質問。CTOのKGI、課題、ビジョンって何ですか?

企画部門のトップである宮内と、CTO(最高技術責任者)豊濱による対談イベント第2弾。第1弾は宮内の仕事観を中心に対談を行ったが、第2弾はディップ初のCTOとして就任した豊濱が、どのようなことを考え、何を目指しているのか、企画部門のメンバーも参加し、聞いてみた。

エンジニアという生き物について

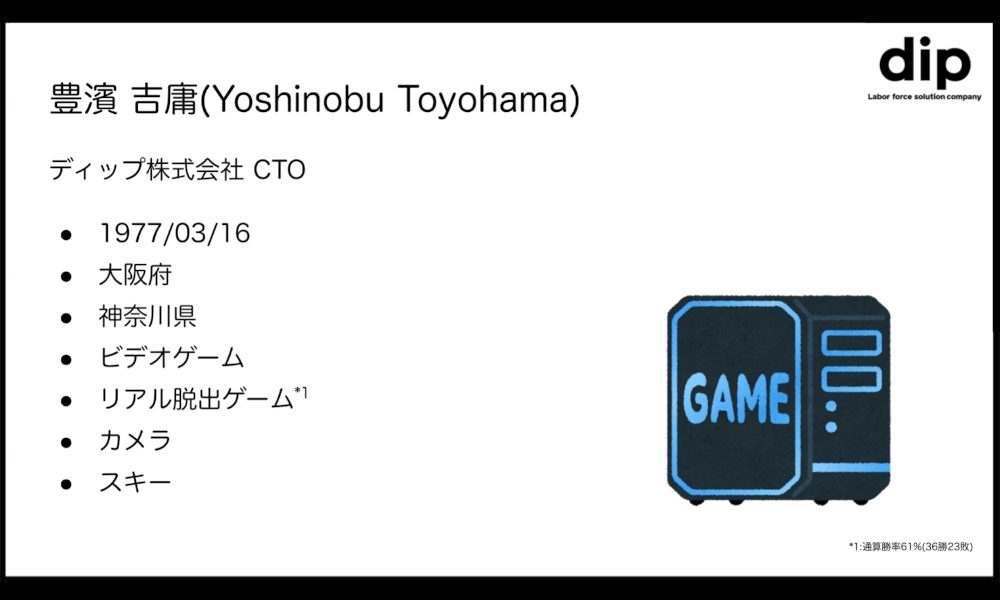

豊濱:皆さんお疲れ様です。2020年11月にCTOとして入社した豊濱と申します。

まずは自己紹介からしていきたいと思います。1977年の3月16日生まれです。うお座です。O型です。

ゲームが大好きです。最近プレステ5が抽選で当たりました。リアル脱出ゲームもすごく好きです。通算勝率61%という感じです。

職歴としては、宮内さんと同じITサービス企業にすごく長くいました。16年半ぐらいですね。ほぼ新卒のときから、いわゆるCTOの直下のところまで、ずっとそこで学ばせていただいたという感じです。その後ちょっと転々としまして、2020年11月にCTOとしてディップにやってきました。

まず、「エンジニアという生き物について」からお話していきたいと思います。

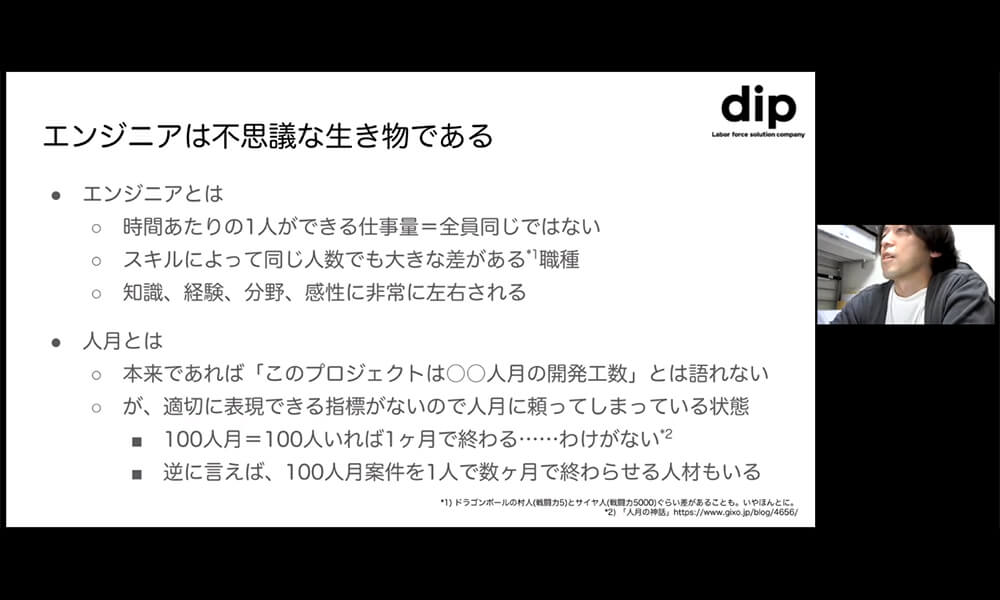

エンジニアって、すごく不思議な生き物なんですね。

例えば、1人が時間当たりにできる仕事量が、みんな同じではないんです。要は、仕事・成果を時間で測れないということです。その人のスキルによって、同じ人数でも大きな差が出てくる職種なんです。右下の方にも書いてますけど、某マンガで例えるならば、戦闘力に1000倍くらいの差があったりします。

じゃあ「人月(にんげつ)」って何だろうみたいな話になりますよね。本来だと、このプロジェクトは○○人月、例えば100人月の開発工数とか、語れないということになります。ただ、僕も世の中も含めて、代わりに適切に表現できる指標がないので、人月というものに頼ってしまっている状態です。

だから100人月と言っても、「100人いれば1ヶ月で終わる」わけではない。逆に言うと100人月案件を1人で半年くらいで終わらせちゃう人もいたりします。そう考えると、本当にこの人月というのは神話なんじゃないかと僕は考えています。

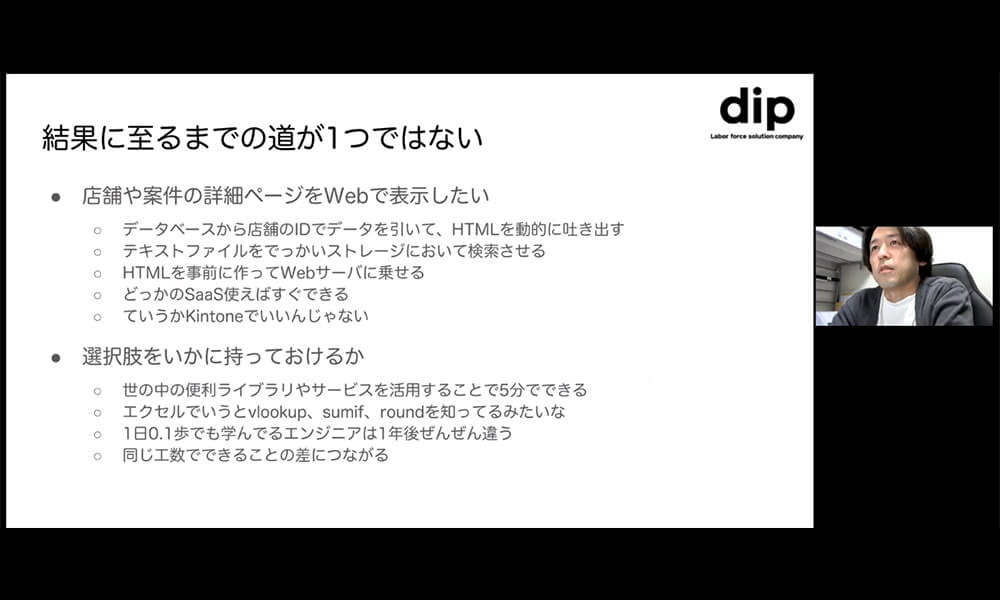

あとは、これは他の職種も同じだと思うのですが、結果に至るまでの道がひとつじゃないというとこです。

例を挙げると、店舗や案件の詳細ページをWebで表示したいケースがあったときに、実際にはいろいろな手段があるんですよね。こういったときにいかに選択肢を多く持っておけるかというのがいいエンジニアなのかなと思っています。

例えば、世の中の便利ライブラリーとか、SaaSを活用すれば5分でできると。作り込む人は3時間とか2日かかっちゃうところを5分でできるというのも、ひとついい選択肢ですよね。Excelでいうと、たくさんの関数を知っているとか。さっきスキルの差や経験の話をしましたが、1日0.1歩でも学んでいるエンジニアは、1年後、そうでないエンジニアと大きな差が出てきます。こういうところが同じエンジニアという職種でも、出せる成果が全然違うという話に繋がってくるんじゃないかと思います。

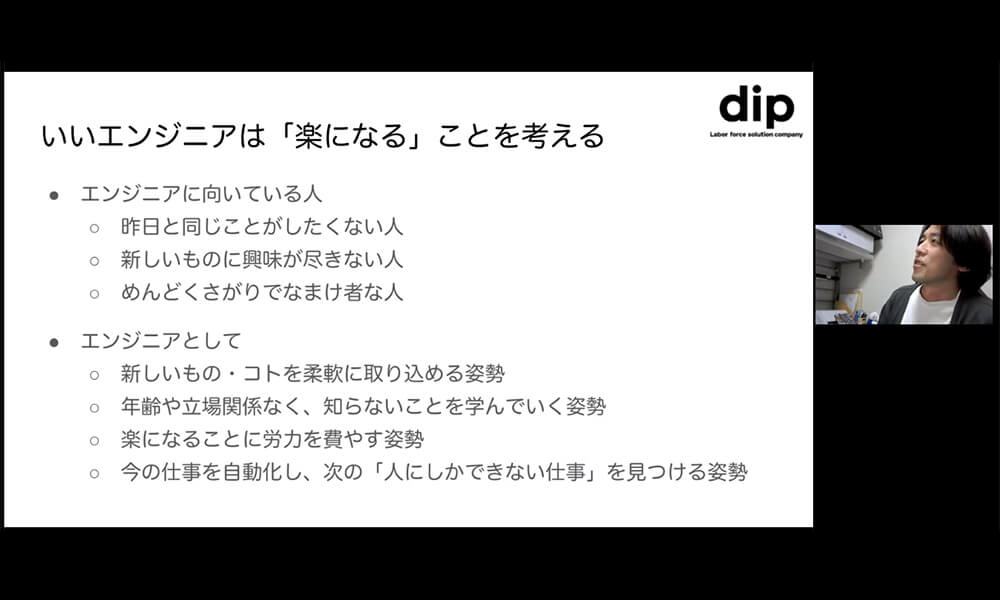

これは、僕だけじゃなく、同意してくれるエンジニアも多いと思うのですが、いいエンジニアって楽になることをすごく考えると思っています。

エンジニアに向いてる人ってよく聞かれるんですけど、「昨日と同じことがしたくない人」とか、「新しいものに興味が尽きない人」とか、このあたりはなんとなく分かると思うのですが、一番向いてる人は多分面倒くさがりで怠け者です。僕ですね(笑)

面倒くさいから同じことをしたくないんですよね。だからプログラムを書く。もう本当に怠けたいから機械に任せるとか、多分そういうアプローチができる人が向いてるんじゃないかと思います。

あとは新しいもの・コトとか、知らないことも年齢とか関係なく学んでいけたり、ラクになることに労力を費やす姿勢ですね、ここはすごく大事だと思います。

人手で何とかしようというよりは、今の仕事は自動化して、次の「人にしかできない仕事」を見つけていくというのも大事な姿勢だと思います。

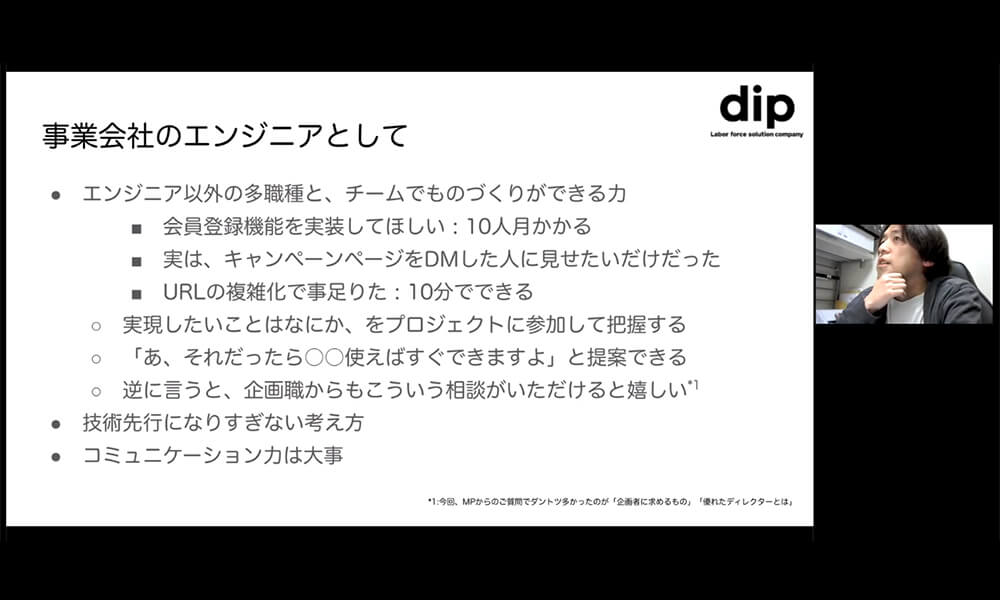

あとは、事業会社のエンジニアとしてはやっぱり「コミュ力」って大事だなと思っていて。エンジニア以外の職種の方とチームでモノづくりできる力がどうしても必要になってくるんですよね。

さっきの例と同じなのですが、例えば会員登録を実装すると10人月かかるんですけど、よくよく聞いたら10分でできるURLの複雑化で事足りたみたいなことってたくさんあると思っていて。でもこういうのって聞かないと分からないじゃないですか。

なので、プロジェクトに参加して、本当に実現したいことって何だろうというのをちゃんと把握できるというのは、事業会社のエンジニアとしては必要な能力なんじゃないかと思います。

10年前の仕事の仕方は通用しない

ここからはですね、皆さんにというよりは、僕がふだんエンジニアの方に話していることをご紹介したいと思います。

よく話しているのは、ものすごく変化の激しい世界で僕らは仕事をしていると。例えばこの40年間で、いわゆるストレージがどうなっていったかを話したいと思います。

皆さんスマホって何ギガですかね?例えば64GBだとしましょう。「ちょっと少なめ」「やっぱ128GBぐらい欲しい」と思う方もたくさんいると思うのですが、僕が初めて触ったコンピューターって、記憶装置がカセットテープだったんですね。もはやカセットテープって何?みたいな人もいるかもしれないですけど(笑)60分テープというのがありまして、だいたいそれが容量に換算すると1MBぐらいしか入らないと。要はカセットテープが約6万5,000本ないと、64GBが表現できないんですね。面積でいうとスタジオアルタの大画面3個分ぐらいです。

今の時代、アルタ3画面分のカセットテープが手のひらに収まっているということです。

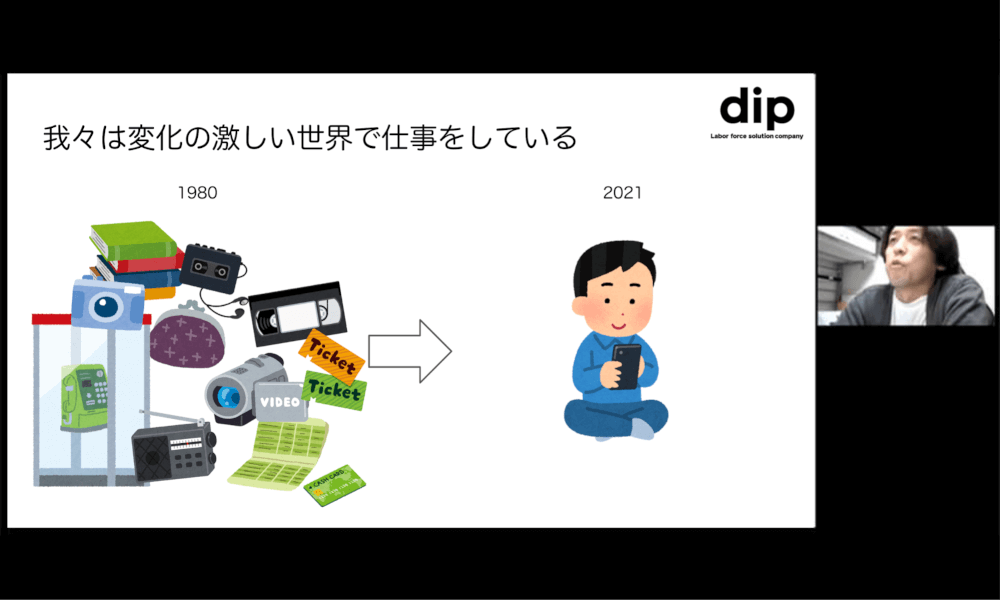

すみません、この例えすごく分かりづらいですよね。だからもっと分かりやすい画像を用意しました。

40年前って、音楽を聴いたり写真を撮ったりビデオを撮ったり観たりするには、こうやっていろいろなものを使わなきゃいけなかったんですね。でも今では全てをスマホでできてしまう時代になった。こんな激しい世界で僕らは仕事をしているんだと。なので、やっぱりエンジニアとしても、10年前の仕事の仕方って全く通用しなくなってますよねという話をよくしています。

僕が新卒のときって、今で言うアプリケーションエンジニアだったのですが、普通に物理サーバーをタクシーに乗せて、それをデータセンターのラックにガチャンと入れて、インストールとかやっていたんですね。でも今だとクラウドで、ブラウザ上から設定するだけでサーバーが立ち上がりますよね。

エンジニアの仕事の変化ってそういうところなんですよね。これからの10年後も、やはりエンジニアがどういう働き方をしているのか、全く分からない。ただひとつ言えるのは、今と同じことは絶対にしていないと。恐らく、同じことをしている人は、その時点でエンジニアとは呼べないんじゃないかなと僕は考えています。だからこそ、新しいものに興味を持ったり、学んでいく姿勢はちゃんと持っていてほしいなといつも話しています。

「モノづくり」とは、基本、楽しいもの

豊濱:ここからは、事前に皆さんからいただいた質問に答えていきます。

まずは僕の思う「モノづくり」でいうと、「基本、楽しいもの」じゃないかなと。

「楽しくないといいものが作れない」という逆説的な言い方にもなるのですが、これが僕の思うモノづくりですね。

宮内:エンジニアを見ていて楽しんでいるかどうかって、どういうところで分かったりするのですか?

豊濱:やっぱりそのプロダクトを理解して、モチベーション高くそこにコミットしようみたいな気持ちがあるかないかですね。言い方は悪いですが、「作らされている」状況だとなかなかいいものってできないと思っているので、さっきお話した「目的」とかを共有して、企画と開発で一緒に進んでいこうという形が一番いいのかなと思います。

「工数」「人月」に代わる指標を作りたい

豊濱:続いてはCTOのKGI(Key Goal Indicator=重要目標達成指標)について。これはすごく答えづらいというか、いい質問だなと思ったのですが、

さっき工数という指標はちょっと違うと話したのですが、それに代わる開発力指標はやはり作るべきなんだろうなと。KGI自体を作るみたいなところがまずはやらなきゃいけないことかなという感じですね。

例えば、これまで通り工数で比較してると、良い状態なのに工数が減っているから、何か開発力が減っているんじゃないかみたいな議論にはしたくないんです。何かそれに代わるパフォーマンスが測れるものが出てきているはずなので、定量化して、そこを皆さんに提供したいなと思っています。

「開発側」「企画側」ではなく、「ユーザー側」でいる

豊濱:これが一番多かった質問です。「企画職に求めるものは何か」というお話は、やっぱり企画職の皆さんとしてはすごく興味があるんだなと思います。質問をいただけたのがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。

と言いつつですね、この回答はちょっと否定的に見えるかもしれないのですが、そうは取っていただきたくないと前置きをしてから、答えを出したいなと思います。

「求めるとかじゃないスタンス」というのは、これは開発側にも言えることなのですが、とても重要じゃないかなと思っています。

やっぱり「企画に求めるもの」とか「開発に求めるもの」という話をし始めた瞬間に、「溝」というか「壁」ってあるんじゃないかと僕は感じているので、そういうのではない、「一緒にやろうぜ」みたいなスタンスでいてくれると、すごくありがたいなと思います。

宮内:そういうマインドの人の特徴的なものとかあったりしますか?

豊濱:僕は、とある社長がまだサービスのいちマネジャーをやっていた頃に、よく仕事で関わらせていただいたんですけど、やっぱりそのときって「自分がどうしたいか」をものすごくシンプルな言葉で言ってくれたんですよね。

「なるほどそこに向かえばいいんだね」というのが職種関係なく分かるのはすごく大事だなと思っていたので、そういう形で共有されると、納得感も高いなと思います。「間違ってるかもしれないけど、とりあえず行ってみようぜ」みたいな感じにその方はよくおっしゃっていたので、リーダーシップとかでいくとそういう感じかなと思ってます。

宮内:普通の企画職で言うと、どういうタイプとかマインドセットみたいに表現できますかね?

豊濱:やはり、あまり垣根を作らないで、気軽に相談いただける感じですかね。それは開発側もちゃんと受け入れなきゃいけないし、お互いにってことですね。

僕も今「側(がわ)」って言っちゃってるくらいなので(笑)この辺をちゃんと、もっといいチームとかプロジェクトにしていきたいなと思っています。

宮内:僕も先月「側禁止」とメッセージングしましたね。「どっち側でもいいから、ユーザー側でやってくれ」と。

豊濱:そうですね、「ユーザー側」はいい言葉だと思います。

豊濱:次は部署間コミュニケーションですね。これも結構「側」の話に近いのかもしれないですけど、

「もっと早い段階で話をする」としました。

プロジェクト上の話でいくと、さっきも少しお話しましたが、「こういうふうに固めたのでこの機能を作ってください」ではなくて、「その目的を実現するための機能って何だっけ?」というのを、企画と開発が一緒に話し合えるとよりいいプロジェクトやプロダクトができあがるんじゃないかと思っています。

もうひとつ、単純に仲良くなるとかって観点でいくと、「times」という文化がエンジニアにはあって、業務上の話を書くというよりも、どっちかっていうと雑談に近い、その人個人のチャンネルみたいなものをみんなで作っていたりします。いきなり他部署のエンジニアの方のtimesに入るのってすごく敷居が高いと思うので、まずは僕のtimesに来ていただければ、すでに何人かいるので、僕がどういうヤツなのかは分かるんじゃないかと思います。

宮内:僕も入ってないので、入りたい。

豊濱:今で22~23人ぐらいいますね。ぜひ宮内さんも入ってください!

内製化=人数を増やす、じゃない

豊濱:次は現状の課題ですね。

商品開発の課題とか、CTOというポジションで変えられることがこれに当てはまるのかなと思ったのですが、まずはここからかなと思っています。

「プロダクト目線を持ったエンジニアを増やすこと」それがいわゆる内製化なのかなと僕は考えていて。単純にエンジニアの頭数を増やすのは内製化ではないと思っています。だからこそ、こういうことを考えられる姿勢を持ったエンジニアが増えるように、今活動しているところですね。

プロダクトの品質で、「事業」を越えて「市場」に貢献する

豊濱:最後に、組織のビジョンをどう描いているかですが、

「プロダクトの品質で市場貢献」としました。最初は「事業貢献」と書こうと思ったのですが、市場貢献にしました。

事業貢献だと、どっちかっていうと「ディップ」という会社だけに貢献するという感じがしていて、そうではなくてもっと市場自体に貢献したいなと思っていて。

「競合に勝った負けた」というよりも、そういうところを超えた「求人」とか「人材」という市場に貢献できるのかベストなんじゃないかと考えているので、そういうところを未来のビジョンに置いて、それを実現できる組織にできたらいいなと思っています。

宮内:素晴らしい締めですね。ぜひ、一緒に人材業界で、それを成し遂げましょう!