「ユーザーの課題」が成長の教材だった──入社3か月で挑んだ本番開発のリアル若手アプリエンジニアが語る成長とやりがい

入社1年目にして、数々の大規模サービス開発を牽引するアプリエンジニアの権 奈悟さん。高専時代にアプリ開発との「運命的な出会い」を果たし、一度は数学の道へ進むも、就職を機に再びアプリの世界に戻ってきたキャリアの持ち主です。ディップに入社後わずか3ヶ月で自身が手がけた機能がリリースされたという彼に、ディップで感じる仕事の面白さや目覚ましい成長の裏側、そしてディップならではの開発環境と文化について、伺いました。

高専での偶然の出会いから、大規模サービス開発の道へ

田中: アプリに触れたのは偶然の出会いだったというお話でしたね。最初はUIから入られたとのことですが、どんなところが面白かったんですか?

権: そうですね、たまたま手にしたMacBookに「Xcode」が入っていて、それを触り始めたのがきっかけでした。最初はUIを作ることに面白さを感じたのですが、次第にプログラミングの奥深さに引き込まれていった形です。そういった背景で大学では数学、特に並列処理などコンピューターを使う研究に興味を持ち、一度アプリ開発から離れました。

田中: アプリ開発に没頭した先に、大学での学びがあったんですね。でも、再びアプリ開発に戻ってきたのはどうして?何か大きな心境の変化があったのでしょうか。

権: 実は大学編入後も、数学の研究と並行してアプリの情報は常に追っていたんです。そんな中で大学の研究で時間に余裕ができたこともあり、「またアプリをやりたい」という気持ちが再燃してアプリ開発を再開しました。ディップに入社したのも、ちょうどその時期に就職活動が重なったこともあり、個人で開発を進める中で「大規模なサービスに携わりたい」という気持ちが強くなったからでした。

田中: 実際に入社されて、その「大規模サービスに携わりたい」という思いは叶いましたか?

権: ええ、まさに期待以上でした。入社してすぐサービスに携わることができて、3ヶ月後には自分が作ったものがリリースされました。最初は勉強用のモックアプリや技術検証から始めるのではないかと漠然と考えていたので、いきなり『バイトル』のようなメインサービスに携われたのは良い意味で驚きでしたね。新人でも主軸のサービスに携われるのは、ディップならではの環境だと感じました。

「どう作るか」から「誰のために作るか」へ

田中: 入社から約1年間で、ディップの主要な大規模サービスを横断的に経験されたと伺っています。この1年間で、権さんご自身が特に「成長した」と感じることはどんなことでしょうか?

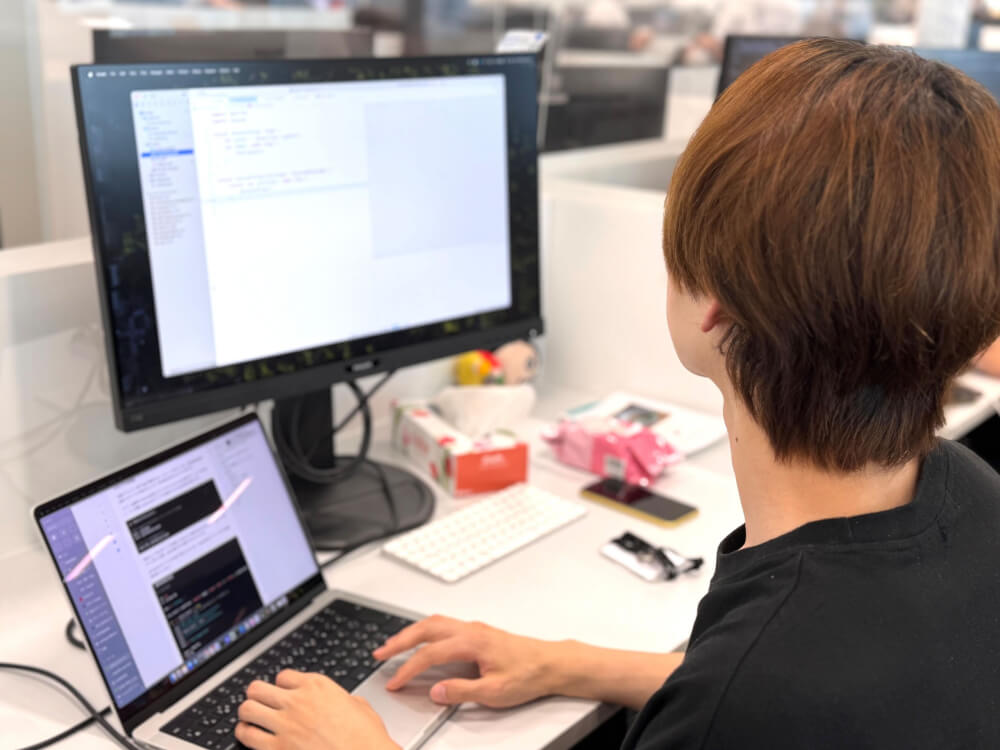

権: 一番の成長は、様々なアプリのアーキテクチャに触れられたことです。入社当初は「アーキテクチャとは何だろう」という状態でしたが、『バイトル』や『バイトルNEXT』のソースコードを読むことで、異なる特色を持つアーキテクチャを理解できました。この経験は、現在担当している新規プロジェクトの開発に活かされています。また、ユーザーファーストで課題解決に取り組む視点も大きく養われました。

田中:確かに1年目から複数のプロダクトのアーキテクチャに触れられるのは珍しいですね。ちなみに「ユーザーファーストでの課題解決」というのは、具体的にどんな取り組みだったのでしょう?

権: 「ユーザーに良い価値を届ける」ことですね。特に印象深いのは『はたらこねっと』チームでの約半年の開発で、それまでウォーターフォール開発だったものがスクラム開発に移行しました。この移行自体が「より早くユーザーに価値を届け、フィードバックを得る」という大きな目標を掲げたものでした。

田中: なるほど、ユーザーに価値を届けるために、自分たちも変化を続けているんですね。権さんは自身の仕事の中で具体的にどんな場面でそれを実感しましたか?

権: 開発した機能によってユーザーの行動が数値で可視化された時ですかね。例えば、私が担当した応募フォームのリニューアルでは、ユーザーがよりスムーズに応募できるようUI/UXの改善を目指しました。自分の開発した機能がリリースされると、プロダクトオーナーの方と密に連携を取り、機能リリースによって売上が9%上昇したといった具体的な数値を見ることができたんです。

田中: そうした数値が見えることで、権さんご自身の開発に対する向き合い方や、やりがいに変化はありましたか?

権: ええ、非常に大きかったです。以前は機能を作って終わり、という感覚でしたが、リリース後も「この機能はどれくらいユーザーに届いたのだろう」「どれくらい伸びているのだろう」と、結果を追いかけるようになりました。そして、「こういう課題が見つかったから、次はこう解決してみよう」と、継続的に課題解決に取り組むようになったんです。この「ユーザーの声」を具体的な数値で受け取れるようになったことで、ユーザーとの距離が縮まり、個人の課題解決能力の向上にもつながったと強く感じています。

田中: 常にユーザーからのフィードバックがあり、それを改善に活かしていく。まさにエンジニアとして理想的な環境ですね。自ら提案して実行できる機会も多いのでしょうか?

権: そうですね。もちろん企画側が主な課題解決の方向性を考えますが、私たちのチームではエンジニア側からも開発視点で「どうすればもっと良くなるか」という課題解決策を提案しやすい環境にありました。そのおかげで、開発者側から「こういう技術で解決したい」といった提案も積極的に行えました。

田中: 開発視点での提案、何か印象に残っている具体的なエピソードはありますか?

権: 実際に採用はされなかったのですが、アプリ特有の機能であるウィジェット機能を使ったアイデアや、AIを使った提案などを試みたことがあります。採用されなくても、こういった提案を考える機会が増えたことが私自身の成長につながったと感じています。以前は「面白そうな技術だ」で終わっていたのが、今では「この技術は自分のサービスにどう取り込めるだろう」と、活用視点で考えるようになったのが一番大きな成長だと感じています。

未来への挑戦と仲間へのメッセージ

田中: 権さん、これまでの経験を踏まえて、これから「次は何に取り組んでいきたい」と考えていますか?

権: 現在はiOSの開発がメインなのですが、今後はAndroidの開発にも挑戦したいと考えています。アプリ開発ではiOSだけでリリースすることは少ないので、Androidの開発経験も持つことで、「この機能を開発するなら、iOSではこう、Androidではこう実装すれば良い」と両方の視点から提案できるようになりたいです。アプリエンジニアとして、どちらの技術も習得することは有利に働くと思っています。将来的には、テックリードのような立ち位置になり、「アプリのことならこの人だ」と言われるような存在になりたいです。

田中: 素晴らしい目標ですね! 権さんのようにアプリエンジニアとして成長したい人、あるいは大規模サービス開発に興味がある人にとって、ディップはどんな環境だと感じますか? どんな人がディップのアプリエンジニアとして楽しく働けると思いますか?

権: まず、入社直後から大規模な自社サービスに携わることができるのは、非常に大きな経験となり、キャリアを築く上で大きなアドバンテージになると思います。アーキテクチャ設計や技術の提案もしやすい環境なので、自ら考え、形にしていきたい方には最適な環境です。また、ディップはAIを活用する方針を積極的に推進しているため、最先端のAIツールなどを活用して開発ができる点も魅力です。非常に開発体験が良いと感じています。

田中: では、権さんが将来テックリードになられたとして、どんな後輩のアプリエンジニアと一緒に働きたいですか?

権: 技術のキャッチアップに積極的で、様々な挑戦をしてくれる方と一緒に働きたいです。そういったメンバーがいるとチームとしても新しい挑戦がしやすくなるので、どんどん提案を出して挑戦してくれる方が来てくれると嬉しいですね。もし私がテックリードになれたら、彼らの「この技術はどうだろう」といった挑戦や提案を全力でフォローし、私の技術力で「こういう形で実装できる」ということを示し、足りない技術は私自身がサポートできるようなエンジニアになりたいと考えています。

田中: 権さん、本日は貴重なお話をありがとうございました!